Das KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst in Berlin eröffnet im September vier neue Ausstellungen: Cornelia Parker. Stolen Thunder (A Storm Gathering) (Kesselhaus), Phoebe Collings-James. The subtle rules the dense (Maschinenhaus M1), Cihad Caner. Demonst(e)rating the Untamable Monster (M1 VideoSpace) und The Rise and Fall of Erik Schmidt (Maschinenhaus M2).

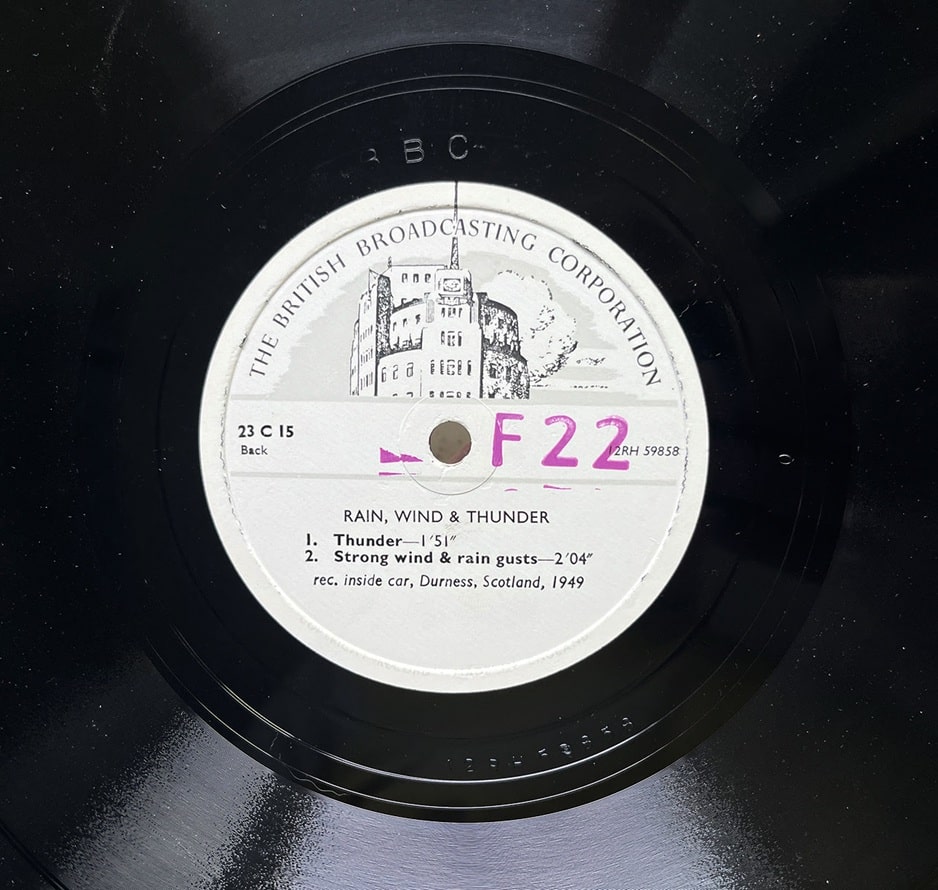

Abb. oben: Archivierte Tonaufnahme (Vinyl), Foto: Cornelia Parker.

Cornelia Parker: Stolen Thunder (A Storm Gathering)

Cornelia Parker begreift Gewalt und Zerstörung als zentrale Momente bildhauerischer Praxis. In ihrem skulpturalen und installativen Werk verbindet sie Dekonstruktion und Neugestaltung. Alltägliche Gegenstände setzt sie Kräften aus, die deren Form verändern und neue Sinnzusammenhänge schaffen. Ihre Kunst zeichnet sich durch einen spielerischen Umgang mit Zeit und Geschichte aus, es ist eine Kunst der Übersetzung, Transformation und Anspielung. So etwa in ihrer bekannten großformatigen Skulptur auf dem Dach des New Yorker Metropolitan Museum of Art: Transitional Object (PsychoBarn) (2016) verweist sowohl auf Bates Motel aus Hitchcocks Filmklassiker Psycho als auch auf das rote, traditionelle Holzhaus des ländlichen Amerika. Die Künstlerin findet visuelle Metaphern für den politischen, geistigen und kulturellen Zustand unserer Welt – oft auch mit einem apokalyptischen Unterton. In ihren Arbeiten ergeben sich Verbindungen zum Unbewussten, zu Gewalt und Trauma, aber auch zu unseren Überzeugungen und Sehnsüchten.

Eine Reihe von Arbeiten verdeutlicht diese Herangehensweise besonders eindrücklich, etwa das frühe Werk Cold Dark Matter. Exploded View (1991), für das sie die Trümmer eines von der britischen Armee gesprengten Gartenschuppens – einer dreidimensionalen Explosionszeichnung gleich – um eine einzelne Lichtquelle herum von der Decke hängend installiert. Hier zeigt sich bereits eine bei Parker häufig anzutreffende Praxis: die der Zusammenarbeit mit Personen außerhalb der Kunstwelt. Ein weiteres Beispiel für Parkers Kollaborationen ist Magna Carta (An Embroidery) (2015), eine 13 Meter lange, gestickte Version des Wikipedia-Artikels zur Magna Carta, jenes zentralen Dokuments zur englischen Rechtsstaatlichkeit von 1215. Entstanden ist Parkers Werk in einem kollektiven Prozess, an dem unter anderem Whistleblower Edward Snowden, der Journalist Julian Assange, der Bildhauer Antony Gormley, der Musiker Brian Eno und die Autorin und Feministin Germaine Greer ebenso beteiligt waren wie Insassen aus 13 englischen Gefängnissen, Mitglieder der Embroiderer’s Guild und Schülerinnen einer römisch-katholischen Mädchenschule.

Für das monumentale Kesselhaus realisiert Cornelia Parker eine ortsspezifische, immersive Installation – ein gewaltiges fiktives Ereignis von unmittelbarer physischer Präsenz, das dunkle Vorahnungen beschwört. Ihre Installation Stolen Thunder (A Storm Gathering) entstand in Zusammenarbeit mit dem Komponisten Graeme Miller und auf Grundlage ausführlicher Recherchen zu Wetterphänomenen sowie der Medien- und Kulturgeschichte ihrer Aufzeichnung und Archivierung. Parker aktiviert den Raum durch den Einsatz einer umfänglichen Klang- und Lichtinstallation. Außerdem arbeitet sie für diese Installation erneut mit einer zentralen Lichtquelle, die in Dunkelphasen durch die Präsenz des Publikums Schattenwürfe an der Wand ermöglicht, eine Reminiszenz an den deutschen expressionistischen Film der 1920er Jahre und insbesondere an die deutsche expressionistische Bewegung Der Sturm. Damit schlägt Parker eine Brücke zu der Entstehungszeit der Kindl-Brauerei und zu den expressionistischen Elementen in der Architektur des Gebäudes.

„Die Vorstellung von Sturm als kraftvoller Metapher ist in der Literatur- und Filmgeschichte vielfach aufgegriffen worden – als Spiegel politischer Instabilität, der unberechenbaren Macht der Natur und der Abgründe der menschlichen Psyche. Angesichts der zunehmenden Bedrohung durch Klimakatastrophen aufgrund der globalen Erhitzung einerseits und der Angst vor Konflikten wegen der dramatischen Verschiebungen der politischen Achsen andererseits, erscheint mir diese Arbeit als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, erklärt Cornelia Parker.

Cornelia Parker (* 1956 in Cheshire, lebt in London) war 1997 für den Turner-Preis nominiert. Im Jahr 2010 wurde sie in die Royal Academy of Arts in London gewählt und zum Officer of the Order of the British Empire ernannt (2022 folgte die Ernennung zum Commander of the Order of the British Empire). Sie war die erste Frau und gleichzeitig die erste konzeptuell arbeitende Künstler*in, die für die Parlamentswahlen 2017 zum offiziellen „election artist“ Großbritanniens ernannt wurde; die in diesem Zusammenhang entstandenen Werke sind Teil der Parlamentarischen Kunstsammlung. Im Jahr 2023 wurde Parker von der Kunstsammlung der britischen Regierung beauftragt, Werke anlässlich der Krönung von König Charles III. zu schaffen.

Einzelausstellungen (Auswahl): City Gallery of Wellington (in Vorbereitung); Tate Britain, London (2022); Museum of Contemporary Art Australia, Sydney (2019); The Palace of Westminster, London (2018); Metropolitan Museum of Art, New York (2016); The Whitworth, Manchester (2015); Terrace Wires Commission, St. Pancras International Station, London (2015); British Library, London (2015, Wanderausstellung: The Whitworth, Manchester; Bodleian Library, Oxford); Ikon Gallery, Birmingham (2014); MoMA, New York (2010); Reina Sofía, Madrid (2009); Whitechapel Gallery, London (2008, Wanderausstellung: Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo; Fundación Pro Buenos Aires; Henie Onstad Kunstsenter, Oslo; The Institute for the Readjustment of Clocks, Istanbul; Kunsthaus Zürich; Moderna Museet, Stockholm; Ullens Centre for Contemporary Art, Beijing); Ikon Gallery, Birmingham (2007, Wanderausstellung: Museo de Arte de Lima).

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 24. Mai 2026

Kesselhaus

Kuratorin: Kathrin Becker

Phoebe Collings-James: The subtle rules the dense

Phoebe Collings-James ist ein*e multidisziplinäre Künstler*in. Collings-James verbindet Keramik, Zeichnung, Text und Sound zu vielschichtigen Arbeiten, die Gewalt, Begehren, Erotik und antikoloniale Praktiken thematisieren. Das KINDL präsentiert Collings-James‘ erste institutionelle Einzelausstellung in Deutschland mit Keramikskulpturen und einem eigens für die Schau neu geschaffenen Klangstück.

Collings-James entdeckte die Keramik 2014 während eines Stipendiums in Nove / Norditalien, war sofort von der physischen und metaphorischen Transformation des Materials – von weich zu hart, von formbar zu dauerhaft – fasziniert und integrierte keramische Formen immer öfter in Performances und Installationen. Heute ist Ton Collings-James’ bevorzugtes Medium. Die Künstler*in nähert sich dem Material sowohl mit neuer Dringlichkeit als auch mit politischer und materieller Offenheit. Die im westlichen Kunstkontext vorherrschende Trennung zwischen „Bildender Kunst“ und „Kunsthandwerk“ lehnt Collings-James ab. Collings-James begreift diese Unterscheidung als Teil eines umfassenderen kulturellen Systems, das seit langem Wissen, Praktiken und Körper voneinander trennt und hierarchisiert und in dem Fragen der Herkunft, der Klasse, des Geschlechts und des Zugangs zu Bildung neben kolonialen Machtverhältnissen verankert sind.

Der Ausstellungstitel The subtle rules the dense entstammt einem Buch über Tarot und bezieht sich auf ein zentrales Motiv in Collings-James’ künstlerischem Denken: die Beziehung zwischen sichtbaren und verborgenen Kräften, materieller Dichte und atmosphärischer Aufladung. Mit diesem Titel bezeichnet die Künstler*in auch eine Serie von handgeformten Keramiktorsi. Die reich verzierten Tonrüstungen sind inspiriert von westafrikanischen Körpermasken der Yoruba oder Makonde sowie von römischen Rüstungen, die Collings-James in einem Antiquitätengeschäft entdeckte. Im KINDL wird ein Werk aus dieser Serie als freistehende Skulptur gezeigt, wodurch sich seine Wirkung verschiebt: Die flache, maskenartige Erscheinungsform entwickelt so eine körperhaftes Volumen und eine vitale Präsenz. Erstmals in einer Ausstellung tritt ein Keramiktorso hier in einen direkten Dialog mit den Infidels: Mit ihren langen Hälsen, weit geöffneten Mündern und anthropomorphen Zügen wirken diese Skulpturen wie Hybride zwischen Figur, Gefäß und mythologischen Wesen. Ihre Form basiert auf westafrikanischen und karibischen Keramiktechniken zur Herstellung von Rollgefäßen. Die offenen Münder scheinen zu schreien oder zu singen, ihre stummen Rufe suggerieren eine stille Klangfülle, die in der Vorstellung der Betrachter*in lebendig wird.

Unhörbare Töne beschwören auch die beiden Arbeiten a mouthpiece for Terry I und II (2025), ungebrannte Blöcke aus rotem Ton, die von Messingmundstücken von Blasinstrumenten durchbohrt sind – eine Hommage an den nordamerikanischen Künstler und Musiker Terry Adkins. Klang spielt in Collings-James‘ Praxis eine entscheidende Rolle. Die für die Ausstellung geschaffene Soundarbeit Elysium Fields Avenue (2025) verwebt Feldaufnahmen aus London und New Orleans mit weiteren klanglichen Passagen zu einer akustischen Komposition, die sich wie eine feine Klanglandschaft durch den Raum legt und die Skulpturen auf subtile Weise miteinander verbindet.

Im KINDL sind auch Werke der fortlaufenden Serie der Clay Paintings (blood line; ever new; a rose, a bridge, a house, 2025) zu sehen. In ihren Oberflächen tragen die kleinformatigen Tafeln eingravierte Linien, Zeichen und Bildfragmente, die wie Fragmente von Träumen oder Auszüge aus einem privaten Bildtagebuch erscheinen. Im gelb leuchtenden Ausstellungsraum setzen sie besondere Akzente und entfalten sich an den Wänden wie eine Traumsequenz, in der sich Zeichnung und Gravur mit Farbe und Relief verbinden. Diese Methode des Einschreibens, Überarbeitens und Schichtens zieht sich durch Collings-James‘ gesamte Praxis und bildet ein poetisches Fundament, auf dem ihre Werke wachsen und sich fortwährend weiterentwickeln.

Phoebe Collings-James (* 1987 in London, lebt in London) hatte als Sound- und Performancekünstler*in Auftritte und Vorführungen im Getty Museum, Los Angeles (2019); Sonic Acts, Amsterdam (2019); Cafe Oto, London (2019); Borealis Festival, Bergen (2019); Wysing Arts Centre, Cambridge (2018) und Palais de Tokyo, Paris (2018). Als Teil des Kollektivs B.O.S.S. (Black Obsidian Sound System) hat Collings-James 2021 an der Liverpool-Biennale teilgenommen und wurde für den Turner Prize nominiert. Collings-James gründete 2019 das Keramikstudio Mudbelly in London, das kostenlose Keramikkurse für Schwarze Menschen von Schwarzen Keramiker*innen anbietet.

Einzelausstellungen (Auswahl): SculptureCenter, New York (2024); Camden Arts Centre, London (2021).

Gruppenausstellungen (Auswahl): Kunstverein Hamburg (2024); Foundling Museum, London (2024); Walker Art Gallery, Liverpool (2024); The Courtauld Gallery, London (2023); Warwick Arts Centre, Coventry (2023); High Art Arles (2022); Kunsthalle Düsseldorf (2021); FACT Liverpool (2019).

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 15. Februar 2026

Maschinenhaus M1

Kuratorin: Katherina Perlongo

Diskursprogramm

29. Oktober 2025, 19:00: Gespräch zwischen Katherina Perlongo und Phoebe Collings-James

30. Oktober 2025, 19:00: Community-Session mit Phoebe Collings-James bei EOTO (Togostraße 76, 13351 Berlin) in der Safer-Space-Veranstaltungsreihe für Schwarze Menschen und Menschen afrikanischer Herkunft Who’s in Town.

12. November 2025, 19:00: Tour durch die Ausstellung mit Katherina Perlongo

Cihad Caner: Demonst(e)rating the Untamable Monster

In seiner künstlerischen Praxis untersucht Cihad Caner Bildpolitiken mithilfe von unterschiedlichen Medien wie Video, Fotografie, Musik, Motion-Capture, CGI und Installation. Sein forschungsbasierter Ansatz richtet den Blick auf Fragen von Repräsentation, Marginalisierung und der Konstruktion von Andersheit. Häufig begegnen uns in seinen Arbeiten mehrsprachige Figuren, die in nichtlinearen, metaphorischen Erzählungen mit Humor, Absurdität und Poesie den Status quo hinterfragen.

In seiner Videoarbeit Demonst(e)rating the Untamable Monster (2019) (Türkisch mit englischen Untertiteln, 16 Min.) rückt Caner die Figur des Monsters ins Zentrum – als Metapher für das „Andere“. Zwei animierte Figuren, mittels Motion-Capture-Technik zum Leben erweckt, erzählen von ihren Erfahrungen mit Ausgrenzung. Sie singen, summen und sprechen in einer präzisen, rhythmischen Choreografie von Entmenschlichung und Angst, vom Recht zu sprechen – und von der Tatsache, dass sie nicht zum Verschwinden zu bringen sind. Die Bewegungen und Stimmen stammen von drei Menschen – einer Frau, einer queeren und einer migrantischen Person – und verbinden sich so zu hybriden Wesen, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen. Die Etymologie des Begriffs „Monster“ (monstrare – zeigen, monere – warnen) eröffnet dabei eine doppelte Lesart: Was zeigen Caners Monster – und wovor warnen sie?

Das Werk schlägt visuelle Brücken zwischen Jahrhunderten und Kulturen: Von den Wundern der Schöpfung und den Merkwürdigkeiten der vorhandenen Dinge des persischen Gelehrten al-Qazwīnī aus dem 13. Jahrhundert über Darstellungen tanzender Monster von Mehmed Siyah Qalam aus dem 14. / 15. Jahrhundert bis zu den Yōkai-Darstellungen des japanischen Zeichners Toriyama Sekien aus dem 18. Jahrhundert. Caner macht so die weit verbreitete Ambivalenz des Monströsen erfahrbar– zugleich schreckenerregend und wunderbar.

Ein zentrales Element der Videoarbeit ist der Sound: Neben den Stimmen ist auch die Daf zu hören, ein Instrument, das bereits in Siyah Qalams Illustrationen auftaucht.

Mit Demonst(e)rating the Untamable Monster gelingt Caner eine eindringliche zeitgenössische Auseinandersetzung mit dem „Abweichenden“, den Mechanismen des Othering – also den Strategien, durch die Menschen als „anders“ markiert und ausgegrenzt werden – sowie mit Widerspruch dagegen.

Die Ausstellung wird unterstützt durch das Königreich der Niederlande. Cihad Caner (* 1990 in Istanbul) lebt und arbeitet in Rotterdam. Von 2021 bis 2023 war er Stipendiat der Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Seit Januar 2024 ist er Resident Artist am WIELS, Contemporary Art Centre in Brüssel. Einzelausstellungen (Auswahl): 1646 Experimental Art Space, Den Haag (2025); Kunstinstituut Melly, Rotterdam (2024). Gruppenausstellungen (Auswahl): Kunsthalle Baden-Baden (2024); Istanbul Modern (2024); The Július Koller Society, Bratislava (2024); Kunsthal Mechelen, Belgien (2023); Akademie der Künste, Berlin (2022); The Finnish Museum of Photography, Helsinki (2019); Kunstraum Nestroyhof, Wien (2019); ARCUS Project, Moriya / Japan (2018); Istanbul Design Biennale (2018).

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 15. Februar 2026

M1 VideoSpace

Kuratorin: Katja Kynast

The Rise and Fall of Erik Schmidt

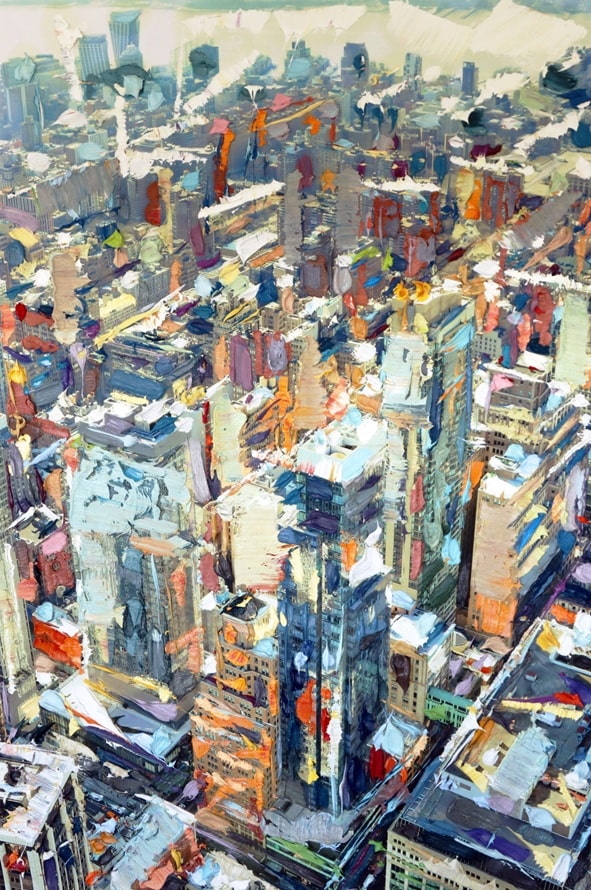

Erik Schmidts umfassende Übersichtsschau vereint sein bekanntes malerisches Werk mit Zeichnungen, Videos, Performances, Fotografien und Collagen aus drei Dekaden. Die Ausstellung entfaltet in thematischen Kapiteln ein komplexes, persönliches Universum und verhandelt als facettenreiches Selbstporträt Fragen nach (queerer) Identität, Gemeinschaft und Individualität. In vielschichtigen Überlagerungen offenbart sich der bisweilen brutale, häufig humorvolle Blick des Künstlers auf Normen und soziale Ordnungen.

Charakteristisch für Erik Schmidts Arbeitsweise ist seine Fähigkeit, den dokumentarischen Ansatz zu überwinden und Fotografien, Magazine oder Zeitungen als Grundlage für seine Arbeiten zu verwenden. Zwischen Selbstinszenierung und Selbstauflösung entwirft er ein vielschichtiges Netz von Erzählsträngen – mit dem Körper als Bühne, dem Alltag als Kulisse und der Stadt als Resonanzraum. Seit Ende der 1990er Jahre lebt und arbeitet Erik Schmidt in Berlin, jener Stadt, deren Spannungsverhältnis zwischen Mythos und Realität sich in seinem Werk widerspiegelt. Seine Bilder und Filme zeigen urbane Räume, intime Szenen, soziale Rituale. Doch sie dokumentieren nicht, sondern konstruieren subjektive Perspektiven, in denen auch die Möglichkeit des Scheiterns stets mitgedacht wird. Nähe und Distanz, Oberfläche und Tiefe, Begehren und Entfremdung – all das tritt in Schmidts Bildwelten zutage, die zugleich direkt und entrückt wirken.

Ein Kapitel der Ausstellung vereint Zeitschriften, Plakate, private Fotos und Erinnerungsstücke seit den 1990er Jahren, Gemälde, Zeichnungen und frühe Videos, die sich zu einem persönlichen und zugleich kollektiven Porträt verdichten. In diesen frühen Arbeiten beginnt Schmidts Suche nach Autonomie, Lebenssinn und sexueller Freiheit – eine Suche, die er bis heute fortsetzt. Es ist eine Reise im Sinne einer literarischen Quest, die den Künstler vor immer neue Aufgaben stellt.

Um diese Aufgaben im Leben wie in der Kunst zu meistern, nimmt Schmidt die unterschiedlichsten Rollen ein und macht sich selbst zum Protagonisten seiner Kunst. Er wird zugleich Subjekt und Projektionsfläche, Beobachter und Objekt, Jäger und Gejagter – im Spiel mit den Grenzen zwischen Kunst und Leben, zwischen Rolle und Person. Diese Fragen nach Identität(en), dem Anderen und dem Anderssein durchziehen sein gesamtes Werk. Eine Zusammenstellung von Porträtdarstellungen in verschiedenen Medien eröffnet die Ausstellung und spiegelt Schmidts Faszination für die Rollen, die das Individuum in der Gesellschaft annimmt.

In einer anderen Auswahl von Werken wird Schmidt zum Reisenden und Außenseiter, gleichermaßen angezogen und überwältigt von fremden Landschaften und Weltanschauungen, die Alternativen zu seinem ursprünglichen urbanen Lebensstil versprechen. Auch queere Stereotypen im Zusammenhang mit der Faszination für die High Society und „andere“ exotische Landschaften sind in dieser Auswahl präsent.

Immer wieder stellen sich in Schmidts Werk auch Fragen nach Queerness, Sexualität und Macht. Ein Ausstellungsteil befasst sich insbesondere mit Bildern von Männlichkeit im Kontext kapitalistischer Strukturen – mit allgemeingültigen Vorstellungen von Erfolg, mit Klischees von Macht und Widerstand und mit der Fetischisierung von Uniformen und Machtattributen.

Der letzte Teil der Ausstellung präsentiert die neu produzierte Videoarbeit Rough Trade, die die Themen der Ausstellung noch einmal aufnimmt und ins Jetzt überführt: die Verflechtungen von Kunst und Identität sowie die Aufforderung, die fließenden Grenzen zwischen Selbstinszenierung und Realität, zwischen Rollenbildern und persönlichen Erfahrungen zu reflektieren.

Die Ausstellung wurde vom KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, Berlin, entwickelt und wird 2026 im EACC Castelló gezeigt.

Die Ausstellung wird gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Videoarbeit Rough Trade wird von Fluentum produziert und im Rahmen der Ausstellung erstmals gezeigt.

Zur Ausstellung erscheint eine Publikation im DISTANZ Verlag mit Texten von Kathrin Becker, Louisa Elderton, Krist Gruijthuijsen und Yara Sonseca Mas, unterstützt durch die Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst.

Erik Schmidt (* 1968 in Herford, lebt in Berlin)

Einzelausstellungen (Auswahl): Kunstraum Potsdam (2022); Leopold-Hoesch-Museum, Düren (2013); Haus am Waldsee, Berlin (2012); Kunststation St. Peter Köln (2010); Marta Herford (2007); Brandenburgischer Kunstverein, Potsdam (2004); Künstlerhaus Bethanien, Berlin (in Zusammenarbeit mit Corinna Weidner, 1999).

Gruppenausstellungen (Auswahl): Bröhan-Museum, Berlin (2023); Kunstsammlung Jena (2022); Hokkaido Obihiro Museum of Art, Kushiro Art Museum, Hakodate Museum of Art, Sapporo Art Museum, Japan (alle 2019); Bündner Kunstmuseum Chur (2018); Tokyo Wonder Site (2017); National Gallery of Modern Art, Mumbai (2016); Marta Herford (2015, 2009, 2005); Matsumoto City Museum of Art, Nagano (2015); Rohkunstbau, Schloss Roskow (2015); KW Institute for Contemporary Art, Berlin (2013); National Taiwan Museum of Fine Arts, Taichung (2011); n.b.k, Berlin (2011, 2009); Museum der Moderne Salzburg (2011); Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (2011); Kunsthalle zu Kiel (2009); Cobra Museum voor Moderne Kunst, Amstelveen (2008); Institute Itaú Cultural, São Paulo (2008); Museo Reina Sofía, Madrid (2007); Fondazione Mudima, Mailand (2007); Kunstmuseum Bonn (2007); Hamburger Kunsthalle (2004); Artists Space, New York (2004); Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart, Berlin (2003); ARSENĀLS, Riga (2001).

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 1. Februar 2026

Maschinenhaus M2

Kuratorin: Yara Sonseca Mas

WANN?

Cornelia Parker: Stolen Thunder (A Storm Gathering)

Eröffnung: Samstag, 13.September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 24. Mai 2026

Phoebe Collings-James: The subtle rules the dense

Eröffnung: Samstag, 13.September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 15. Februar 2026

Diskursprogramm

29. Oktober 2025, 19:00: Gespräch zwischen Katherina Perlongo und Phoebe Collings-James

30. Oktober 2025, 19:00: Community-Session mit Phoebe Collings-James bei EOTO (Togostraße 76, 13351 Berlin) in der Safer-Space-Veranstaltungsreihe für Schwarze Menschen und Menschen afrikanischer Herkunft Who’s in Town.

12. November 2025, 19:00: Tour durch die Ausstellung mit Katherina Perlongo

Cihad Caner: Demonst(e)rating the Untamable Monster

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 15. Februar 2026

The Rise and Fall of Erik Schmidt

Eröffnung: Samstag, 13. September 2025, 18 – 21 Uhr

Ausstellungsdaten: Sonntag, 14. September 2025 bis Sonntag, 1. Februar 2026

Maschinenhaus M2

Kuratorin: Yara Sonseca Mas

Öffnungszeiten:

Mi, 12:00 – 20:00

Do – So, 12:00 – 18:00

WO?

KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst

Am Sudhaus 3

12053 Berlin

Cornelia Parker: Stolen Thunder (A Storm Gathering)

Kesselhaus

Phoebe Collings-James: The subtle rules the dense

Maschinenhaus M1

Cihad Caner: Demonst(e)rating the Untamable Monster

M1 VideoSpace

The Rise and Fall of Erik Schmidt

Maschinenhaus M2

KOSTET?

Regulär: 7 EUR

Ermäßigt: 4 EUR