1: Dokumentation der Intervention res·o·nant LIVE in Berlin-Kreuzberg während der Berlin Art Week,

September 2018, Foto von Ladislav Zajac, Archiv Mischa Kuball, VG Bild-Kunst Bonn 2019

“The official name of the project is ‘Jewish Museum’ but I have named it ‘Between the Lines’ because for me it is about two lines of thinking, organization and relationship One is a straight line, but broken into many fragments, the other is a tortuous line, but continuing indefinitely.”

– Daniel Libeskind

„Libeskind is not merely translating his architectural designs into a building … (…) going through the winding hallways of his museums, their ghostly quality resonates with [Paul] Celan’s poetic structures of the uncanny.”

– Eric Kligerman, Sites of the Uncanny. Paul Celan, Specularity and the Visual Arts, Berlin 2012

„It [ the Jüdische Museum Berlin] feels almost like a fortress, so sound is an appropriate medium to circumnavigate these restrictions within the space.”

– Mischa Kuball, 2018

Seit der Fertigstellung des prominenten Neubaukomplexes des New Yorker Architekten Daniel Libeskind auf einem Kreuzberger Areal, an dem sich bis 1938 das erste Jüdische Museum Berlins befunden hatte, sind fast 20 Jahre vergangen. Die Berliner Museums- und Gedenkstättenlandschaft hat sich in dieser Zeit ebenso rasant fortentwickelt wie sich die Gentrification zentral gelegene Stadtviertel Berlins verändern dürfte. Mag das weltweit bekannte Museum inmitten dieser Umbrüche als unverwechselbares architektonisches Wahrzeichen der Stadt erscheinen, so ist es doch ein streng bewachtes Gebäude, durch eine Sicherheitsschleuse im barocken Eingangsbau zu betreten, dessen hermetische Abschirmung vom städtischen Umfeld es als besonders schützenswerte Kulturinstitution kennzeichnen. Die institutionelle Erfolgsgeschichte des Jüdischen Museums, eine Einrichtung des Bundes, ist auch im europäischen Zusammenhang bemerkenswert. Zwischen der Planung eines Neubaus für das Berlin Museum und die damals angegliederte „Jüdische Abteilung“ und der Eröffnung eines der jüdisch-deutschen Kultur und Geschichte gewidmeten Museums in der sogenannten „Nachwende-Zeit“ verging kaum eine Dekade. Diese jedoch brachte nicht nur für die Berliner, sondern für alle Deutschen tiefgreifende Veränderungen in Alltag, Geschichtsbildern und Beziehungen zu einer Welt nach dem Mauerfall. Diese Gleichzeitigkeit der Ereignisse hat dem Bauprojekt, das zudem mit dem Anspruch eines städtebaulichen wie mentalen Aufbruchs in eine gemeinsame metropolitane Zukunft in der Mitte Europas verbunden war, eine Sonderstellung unter den inzwischen realisierten Umgestaltungen der Berliner Museumsbauten eingetragen. Das Gebäude ist eine Notation oder ein Text, zugleich ein Mahnmal der Geschichte, ein künstlerisches Werk und im Vergleich mit anderen jüdischen Museen Europas durch die Verflechtung der historischen, politischen, kulturellen Bedingungen, Funktionszuweisungen und metaphorischen Bezüge zur postmodernen Holocaust-Reflexion in den Künsten selbst als unwiederholbares konzeptuelles Experiment einzuschätzen.[1]

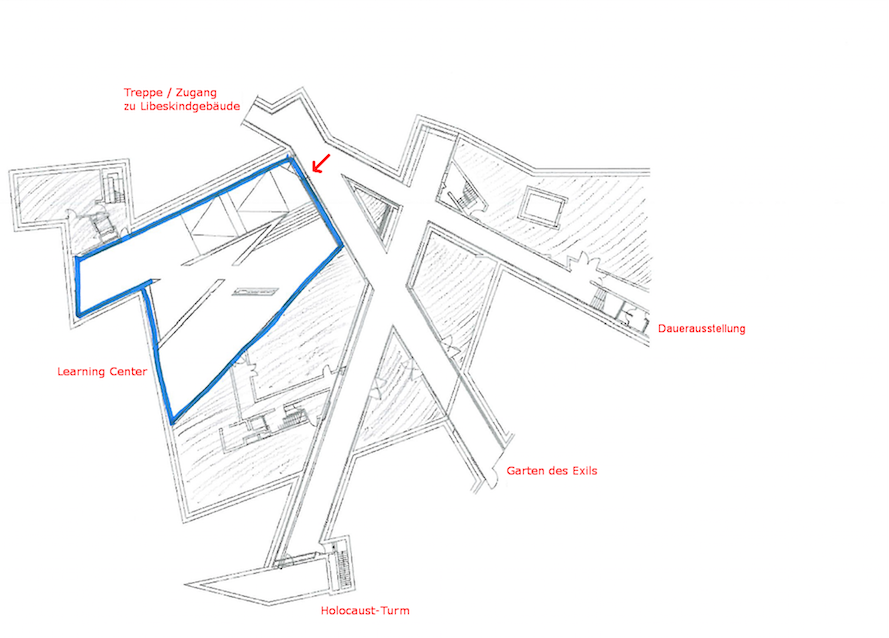

Über 10 Millionen Besucher aus aller Welt kamen in den ersten 15 Jahren, um die spektakuläre Architektur, die ab 2002 eröffneten Ausstellungen und wechselnde Sonderprogramme zu erleben. Die Entwurfszeit des Architekten begann Ende der 1980er Jahre noch in der Ära Reagan unter dem Einfluss postmoderner Dekonstruktion von Architekturtheorien des 20. Jahrhunderts, im Spannungsfeld zwischen internationalem Museumsboom und postmemorialen Reflexionen der Shoa aus der Perspektive alltäglicher Kriegs- und Krisenerfahrung in Literatur, Film und zeitgenössischer Kunst.[2] Fast wäre das Bauprojekt nach der deutschen Einheit als unausführbar und dysfunktional zu den Akten gelegt worden, hätte nicht der Bundestag den Berliner Senat überstimmt. Der Architekt konnte den Bausenator mit seiner Wegeführung vom barocken Kollegienhaus in ein subterranes labyrinthisches Untergeschoss mit zwei Korridorachsen, der Kontinuitätsachse und der Achse des Holocaust, gewinnen: Um vom Altbau in den Neubau zu gelangen, muss jeder Besucher die Treppen in die dunkle Vergangenheit hinab steigen, in den sich kreuzenden Hauptachsen die Erfahrung von Flucht, Vertreibung, Gefangensein oder Exilschicksal wandernd nachvollziehen und über die Haupttreppe den Aufstieg in den dreistöckigen, von Leerschächten durchschnittenen Neubau vollziehen (2).

Ist dieser unterirdische Zugang zum Museum einerseits durch die Geschichte des Louvre in Paris fester Bestandteil musealer Bildungstempel, so gewinnt dieser Rundweg durch Exkavationen im Untergrund hier vor dem historischen Hintergrund der Judenvernichtung die Wirkmächtigkeit eines Holocaust-Subtextes, den Libeskind als Teil seiner Auffassung einer „performativen“ gebauten Struktur verstanden wissen möchte:

„The Jewish Museum is no ordinary building. Far from a generic container for exhibitions, it is a structure with its own narrative. Initially, officials called it the Jewish Department of the Berlin Museum, a name I vehemently rejected. The Jewish citizens of Berlin can’t be departmentalized; they were and are vital, vibrant part of the city’s fabric, their heritage woven throughout urban life. Their extermination during the Holocaust razed German culture – as if much of the preceding art, philosophy, music, and literature had been expunged from history. I believed it was possible to bring this erasure back to the public consciousness by designing a building that told the story. At the time, I was excoriated for this idea. Major critics, historians, and established architects dismissed me. (…) But I have always believed that buildings can say things through their proportions and materials, the way they handle light, and the emotions they inspire.”[3]

Libeskinds Architektursprache und Raumbildung ist seit der Eröffnung in Bezug zu expressionistischer Architektur und Plastik, zur zeitgenössischen Architektur und zum amerikanischen Dekonstruktivismus, zu John Hejduk, den New York Five und Peter Eisenman, seltener in Bezug zu Musik, Film und performativer Kunst gesetzt worden. Die Journalistin Janet Street-Porter verglich Libeskind mit einem Regisseur, der sein Publikum niemals unterschätzt: „An hour of your time enjoying this building beats two hours of a Spielberg fantasy any day of the week.“ Das Spiel mit gebrochener Perspektive und dem überraschenden Wechsel der Proportion in dem skulpturalen Imperial War Museum North mutet ihr musikalisch an: „if that building was a song, which one would it be?“[4] Für Libeskind, der über Musik und Zeichnen zur Architektur fand, ist die musikalische Eigenschaft seiner Bauten mehr als ein Verweis auf Proportionslehren der Architekturtheorie:

„Musik ist sehr nah an dem, wie ich Architektur verstehe. In beidem geht es um Proportionen, Exaktheit, Schwingungen, Akustik.“[5]

Setzen wir bei der zentralen Raumkonzeption des Architekten in mehreren seiner Gebäude an, den „Voids“ (3) genannten, lichtarmen Leerräumen bzw. nicht begehbaren Schächten seiner Bauten, muss diese Musikanalogie eine postmoderne Reflexion über Klang, Stille und Dissonanzen moderner Kompositionen umfassen: Moderne Lyrik und ihre Klangfarben, Arnold Schönbergs Kompositionen, zeichnerische und malerische Abstraktion von Paul Klee bis Marc Rothko.[6] In einer durch avantgardistische Entwürfe und „Papierarchitekturen“ informierten Raumbildung geht es nicht um proportionale Harmonie, sondern um Konstellationen voller Spannungen und Dissonanzen. Indem Libeskind die Resonanz nicht nur als physikalische Tatsache, sondern als sinnlich-kognitiv prägende Übertragung von Schwingungen auffasste, konnte er den polyphonen Eigenklang seiner Gebäude erheblich steigern. Dass Gebäude nicht nur Baukörper, sondern Klangkörper sind, wurde abseits utopischer Designs zwischen Stahlbetonskelett und architectural engineering an den Rand gedrängt. Libeskind konzipiert genau von diesen Rändern der Architektur-Skulptur aus und rückt somit die ganzheitliche Ansprache aller Sinne durch gebaute Räume wieder ins Zentrum. Am Beispiel deutsch-jüdischer Geschichte in Berlin und nationaler Kriegsgeschichte in Manchester leuchtet eine konzeptuelle Geometrie der Gegensätze und Unterbrechungen ein, die die Möglichkeiten des Betons gegen funktionale tektonische Raumkonstruktion ausspielt. Dissonanzen, Asymmetrien und vermeintlich disproportionale Verhältnisse der Teile zueinander sind in beiden Museumsbauten Libeskinds bevorzugte Ausdrucksmittel:

„It’s not that I want to bully people … I want them to be immediately aware that they’re entering a condition of tension.”[7]

Im Fall des Jüdischen Museums in Berlin ist ein solches Raumerlebnis, das der Architekt als sinnliche Reaktion auf das Narrativ seines Gebäudes beschreibt, optimal allerdings nur im völlig leeren Zustand möglich: 350.000 Besucher kamen im Frühjahr 2001 zur Eröffnung und erlebten eine ungewöhnlich autonome Formensprache als überraschend, einfallsreich und eindrucksvoll. Kritiker bemerkten, dass die Einrichtung für den üblichen Museumsbetrieb die auratische Wirkung der Licht-Schatten-Modulation und der unerwarteten Asymmetrien vermindern würde und die der Industriearchitektur entlehnten Fensterbänder für Ausstellungsflächen völlig inadäquat seien. Manche fanden, der Bau sei eher ein Denkmal als ein Museum.[8]

Die Storyline der über zwei Geschosse verteilten Dauerausstellung zur Kultur- und Alltagsgeschichte des Judentums, an deren Ausstellungsdesign der Architekt nicht mehr beteiligt war, konnte durch die Wegeführung nur durch den Sprung in der Erzählzeit von 1933-1945 zurück in die Antike im ersten Geschoss neu beginnen. Dieser Bruch mit der linearen Storyline war wie die radikale räumliche Multiperspektivität des Gebäudes damals als neu erschienen. Die Ästhetik multipler Perspektiven macht es Ausstellungsbesuchern unmöglich, die räumliche Anordnung vorherzusehen. Die Zick-Zack-Linie des Grundrisses ist nur aus der Vogelschau zu erkennen: Sie erinnert an einen Blitz und ist in Entwürfen als „Line of Fire“ der Beginn einer metaphorischen Dimension der spitzwinkligen Räume.[9] Im ausgeführten Gebäude bleibt diese scharf gezackte Linie unbemerkt: Die Fragmentierung lässt nur ausschnitthafte Ansichten des Baukörpers, z.B. aus den über 365 Fenstern oder in die Lichtschächte, zu. So unterstützt das Design durch gegenläufige Blickachsen die Einsicht, dass es bei Geschichtsnarrativen viele verschiedene Perspektiven und Deutungen zugleich geben kann. Wie ein gebrochener Kristall zeigt auch die Architektur zu viele Ansichten, als dass diese sich zu einer überschaubaren regelhaften Anordnung fügen könnten. Das inhaltliche Ausstellungs- und Bildungsprogramm des Jüdischen Museums Berlin ist dieser visuellen Diversität und Multiperspektivität verpflichtet und hat Libeskinds strukturelles Narrativ mit seinen sammlungs- und ausstellungsbezogenen Museumsnarrativen abgestimmt. Die Entstehung des Grundrisses durch Mapping historischer Orte jüdischer Intellektueller und Künstler auf einem Stadtplan beschreibt der Architekt als seinen poetischen Zugriff auf ein vergangenes und imaginiertes jüdisches Stadtleben:

„I plotted everyone’s addresses on a map to create my own matrix, and connected points in an emblematic Star of David, which helped drive the organization of the museum and the slashes that cut through the building’s façade. I also looked to Walter Benjamin’s One-Way-Street … and used the urban locations It explores as points in my design.”[10]

Nach Libeskind sind die Lebensfäden der jüdisch-deutschen Berliner zwischen 1933-1945 zerrissen, die Kontinuität ihrer gemeinsamen Geschichte gewaltsam zerschlagen worden: Der aufgebrochene Davidstern wurde zur Basis der Grundrisslinie. Zuletzt wird diese grafische Methode zur Vergegenwärtigung des ausgelöschten kreativen Berlins, eine Projektion und zeichnerische Übertragung, mit der unvollendeten Oper Moses und Aron von Arnold Schönberg in Verbindung gebracht. Der Komponist, der 1933 in die USA floh, griff damit den Auszug aus Ägypten und das zweite Gebot der Unabbildbarkeit Gottes auf. Im Kontext des Holocaust-Narrativs des Jüdischen Museums impliziert die Undarstellbarkeit das Gebot, die Grauen des Genozids nicht bildlich zu zeigen, also aus ethischen Gründen Nichtrepräsentation zu wählen. Libeskinds Konzeption ist daher eine „postmemoriale“ der Nachgeborenen, d.h. sie ist auf die schmerzlich empfundene Leere im künstlerischen wie intellektuellen Leben Berlins seit der Nachkriegsära bis zur Gegenwart bezogen. Die metaphorische Dimension dieser Architektur wird durch Klänge, den Nachhall von menschlichen Schritten angedeutet:

„At the end of the second act Moses calls to God, but there is no answer. I thought I could complete the third act with this building, in the reverberation of visitors’ footsteps across a void.”[11]

Resonante Architektur bedeutet somit für Libeskind, sich einerseits konzeptuell auf die spezifische Geschichte und Erinnerung an einem Ort zu beziehen, z.B. durch Mapping verlorener jüdischer Personen und Adressen. Die Projekte sind auf der Basis eines historisch-kulturellen Gedächtnisses entwickelt, andererseits von der Auseinandersetzung mit utopischen Architekturentwürfen avantgardistischer Künstler geprägte Interpretationen.[12] Drittens ist die Wirkung der Räume auf das Individuum als Resonanzkörper bezogen, welches Geschichte und Erinnerung durch die räumlichen Konstellationen, Materialsprache, Licht und Dunkelheit subjektiv erfahren kann. Obwohl der Bau statisch ist, soll er durch Wahrnehmung im Prozess der Bewegung offen, dynamisch und veränderlich wirken, damit er die Imaginationsfähigkeit des Subjekts und des Publikums, aufgefasst als Teil der gesellschaftlichen Gegenwart, stimulieren und erhalten kann.

Zur Licht-Klang-Installation res.o.nant im Jüdischen Museum Berlin 2017-2019

Auf die in der konzeptuellen Entwurfsgeschichte des Jüdischen Museums angelegte Idee resonanter Räume kam der Düsseldorfer Konzeptkünstler Mischa Kuball für seine Auseinandersetzung mit der architektonischen Situation und dem Museumsnarrativ 2017 zurück. Mit der Einladung an zeitgenössische Künstler, die von Libeskind geschaffenen Räume zum Ausgangspunkt für eigene, temporäre Installationen werden zu lassen, will die Museumsleitung programmatisch einen neuen Kurs einschlagen, der sich aus dem Museum als Ort der Musen (ars) selbstverständlich auch im Jüdischen Museum ergibt.[13] Statt jedoch wieder nur Ausstellungen für eingeschworene Museumsliebhaber zu präsentieren, soll nun das Museum nicht nur als Erinnerungs- und Lernort, sondern als menschliche Kontaktzone und Raum für künstlerische Interventionen und Performances vielseitiger genutzt werden als bislang. Programmdirektorin Léontine Mejer-van Mensch vertritt Ansätze der institutionskritischen New Museology und folgt Fiona Camerons Idee eines Liquid Museum in Anlehnung an Zygmund Baumanns Analyse liquider Modernität als gesellschaftliche Dauerdynamik. Die von Libeskind zugrunde gelegte Verbindung zu den vertriebenen und verlorenen Berlinern muss durch enge Bezüge zu gesellschaftlichen Diskursen und unmittelbare Relevanz für heutige Berliner ständig ergänzt und die Fokussierung auf historische Überlieferung und Sammlungsobjekte überdacht und durch weitere Formate und Angebote ergänzt werden. Ziel ist ein Ort, der sich angesichts dystopischer Züge globaler Politik entschiedener als „öffentlicher Raum“ für Begegnung, Toleranz und soziale Integration positioniert. Die Relevanz der Museumsarbeit ist somit nicht auf den üblichen kulturellen Bildungsauftrag beschränkt, sondern soll nachdrücklicher mit den alteingesessenen und neu hinzugekommenen Berlinern neue Narrative der deutschen Einwanderungsgesellschaft entwickeln helfen. Libeskinds kristalline Multiperspektivität, aktualisierte Programme für Dauer- und Themenausstellung sowie eine Hinwendung zum Zeitgenössischen und zur unmittelbaren städtischen Nachbarschaft sind Facetten der geplanten Neuausrichtung für die kommenden Jahre.[14] Als Vorhut dieser Öffnung für neue Themen und Besuchergruppen kann auch die Zusammenarbeit mit Künstlern aus Israel und Deutschland gelten, die vormals nur mit ausgewählten Arbeiten in kuratierten Wechselausstellungen vertreten waren. Nun soll die Kollaboration viele neue Partner des Museums einbeziehen und die Relevanz über die touristische und pädagogische Bedeutung hinaus erweitert werden.

Archivaufnahme Jüdisches Museum Berlin

Anlässlich der umfassenden Neugestaltung der Dauerausstellung wurden temporäre Projekte in dem leergeräumten Education Center mit angrenzendem Ausstellungsbereich im Untergeschoss erstmals seit 2002 wieder möglich. Alle ausstellungsbezogenen Einbauten wurden bis auf die Beleuchtung entfernt (4). Mit dem Konzeptkünstler Mischa Kuball wurde der Plan, Libeskinds Museumsarchitektur in das Projekt einzubeziehen, zwischen Herbst 2017 bis Herbst 2019 umgesetzt: eine ortsspezifische begehbare Installation, die über 350 qm des leergeräumten, zur Lindenstrasse gelegenen Void-Turms und seiner Verbindung zum Eingangstreppenhaus einnimmt. Sie ist, wie alle Projekte des Künstlers, nicht nur als temporäre Intervention in bestehende Raumkonstellationen konzipiert, sondern wird erst eigentlich durch die Anwesenheit und Reaktion der Besucher des Untergeschoss-Labyrinths vollständig. Neben die Ortsspezifik, die die Kenntnis der architektonischen Pläne und Ideen beinhaltet, tritt die relationale Komponente: die Matrix besteht ähnlich wie in der Entwurfsgeschichte des Museumsbaus aus Ideen, Menschen (hier dem Museumspublikum) und der Geschichte und Bedeutung des Ortes (hier der Architektur mit ihren Vorgaben). Libeskinds Kenntnis der utopischen „Bauhaus-Ideen“ durch sein Architekturstudium ist eine Gemeinsamkeit mit Kuballs konzeptueller Auseinandersetzung mit dem Nachhall bauhäuslerischer Gestaltungslehren in der Kunst: beide spielen mit der allzu vertrauten elementaren Grammatik und Ästhetik aus einer durch persönliche Bildungserfahrungen geprägten Sichtweise auf Gestaltung. Sichtbeton, Glas und Metall sind die Mittel des einen, Licht, Form, Farbe und Spiegel die Mittel des anderen. In beiden Werken ist postminimalistische Reduktion der Mittel kein Selbstzweck, sondern schafft den Freiraum für Bildungsprozesse, die auf nicht-sprachlichen Erfahren und Erkennen stehen. In beiden künstlerischen Konzeptionen wird eine modernistische Ästhetik des Sublimen nach der Krise der Repräsentation kritisch reflektiert. Zur Monotonie eines Stelenfeldes wie der Topographie des Terrors bildet das kontrastreiche Spiel des Nichtidentischen in Libeskinds Gebäude die Antithese. Rückte die Minimal Art den Wahrnehmungsprozess durch Bewegung um abstrakte Objekte in den Vordergrund, so können Libeskind und Kuball von dieser prozessualen Raum- und Formbildung ausgehen und Prozesse der Körperresonanz in ihre prozessualen Raumkonzepte einbeziehen. Beide Künstler fordern die Vorstellung, dass der physikalische, geometrische Raum eine Art Container sei, der in seinen Dimensionen unveränderlich ist, heraus. Über die Dauer der Bewegung durch den Raum und über Licht und Klang ist der geometrische Raum jederzeit auch ein performativer Raum. Für diese von Architekturpsychologie und Wahrnehmungstheorien beeinflusste, erweiterte Raumästhetik braucht es in beiden Fällen menschliche Resonanzkörper in Bewegung. Es gibt zweitens nicht den einen objektiven Raum, den alle sehen, sondern der Raum wird in der autopoietischen Feedback-Schleife dauernd hervorgebracht und ist im Unterschied zum physikalischen Raum „atmosphärisch“. Wir tasten eine schräge Betonfläche nicht nur visuell ab, weil Wahrnehmen mehr als ein rein kognitiver Vorgang ist, der ständig unsere eigene Positionierung in Relationen berechnet und reguliert. Unser Gleichgewichtssinn kompensiert ungleichmässige Raumkoordinaten und lässt uns auf ansteigenden Bodenrampen oder in spärlich beleuchteten Umgebungen sicher vorwärts gehen. Physikalisch, körperphysiologisch, anthropologisch und soziologisch betrachtet ist Resonanz also stets relational. In jeder Installationserfahrung ist der Schritt von der Relationalität zur Environmentalität individuell, ebenso subjektiv ist die sinnliche Reaktion und kognitive Bewertung des Wahrgenommenen als „instabil“, „offen“, „weit“ oder „unheimlich“. Im Jüdischen Museum hat der Holocaust-Tower als symbolische Sackgasse keine Funktion für den Museumsbetrieb, dennoch ist er gerade aufgrund seiner „unheimlichen“ Atmosphäre sinnstiftendes Glied im eingangs erwähnten Museumsnarrativ. Auch die Voids wurden, soweit sie überhaupt betreten werden durften, häufig als „uncanny“ empfunden. Dieses leiblich erspürte Unbehagen ist Resultat eines Zusammenspiels von „Umgebungskonstellationen“, Lichtverhältnissen und lebhafter individueller Imagination. Gernot Böhme bestimmt Atmosphären als subjektive Räume, die durch die „Ekstasen“ von Dingen, Menschen und Konstellationen in einem reaktiven Dreieck als „Sphären der Anwesenheit“ von etwas entstehen.[15] Sowohl Libeskind als auch Kuball weisen Betrachtern eine aktive Rolle bei der Raumhervorbringung zu. Konstellationen und Materialität lassen dem empfindenden Subjekt Formen, Bilder und Atmosphären präsent werden: Das Museum und die Installation bieten somit dichte Atmosphären, die sich dem vernunftbetonten, abwägendem Denken entziehen und uns in körperliches Empfinden verstricken.

Eine Installation, die als Eingriff in „Umgebungskonstellationen“ angelegt ist, entspricht nicht dem üblichen Verständnis der Installationskunst im Kunstbetrieb der Museen, Ausstellungshäuser und Galerien. Eine „Intervention“ leitet sich aus der Aktion, dem Eingreifen in Gegebenes oder einer Performanz des Künstlers ab: entweder vor oder mit dem Publikum oder als Agieren für die Film- oder Videokamera als Vermittler dieser Aktion. Die Interventionen, die Kuball seit vielen Jahren in vorgefundenen Konstellationen zwischen öffentlichen und privaten Räumen vornimmt, entziehen sich als konzeptuelle, raumbezogene und raumbildende Projekte den üblichen kunstkritischen Zuordnungen. Es handelt sich um Installationen, die durch performative Kunst, zeitbasierte Kunst und minimalistische Situationen informiert wurden, ohne vorgängige Konzepte zu wiederholen. Die Prozesse, die durch Eingreifen, Verändern und kommunikative Verbindungen des bisher Unverbundenen in Gang gebracht werden, zielen über die Grenzen des Präsentationsortes hinaus und brauchen – ähnlich wie die Fotografie –neben dem Instantanen eine zeitliche Entwicklung im Feld des Sozialen. Seit den 1990er Jahren führte Kuball eine Reihe solcher Interventionen in oder an Gebäuden städtischer Räume durch, bei denen er mittels Projektionen und Lichtspiegelungen Linien, Farbflächen und Lichträume zeichnete. Die ehemalige jüdische Synagoge von Stommeln bei Köln, deren Gemeinde 1933 aufgelöst wurde, hat Kuball als Refraction House (1994) in grell gleissendem Licht in die nächtliche Umgebung erstrahlen lassen. Alle Betrachter dieser Illumination wurden in schmerzhaft blendendes Licht getaucht und unfreiwillig zum Medium für Schattenrisse. Dies war unter den Lichtarbeiten, die sich mit deutscher Geschichte und jüdischen Schicksalen an konkreten Orten beschäftigten, sicherlich die radikalste Intervention. Das 33.000 Lumen starke Licht strahlte nachts auf gegenüberliegende Wohnbauten und fragmentierte den Umraum in irrlichternde Schlagschatten und Lichtblitze.[16] Licht als Medium und künstlerisches Material steht in vielen Arbeiten Kuballs im Zentrum von Wahrnehmen, Erkennen, Erinnern und Empfinden, wobei die enge Beziehung zwischen Projektion, Optik, Perspektive einerseits und Imaginations- und Reflexionsstimulierung andererseits ausgelotet wird.

Künstler, die sich im Jüdischen Museum Berlin mit der Formung ephemerer Licht-Schatten-Räume oder Lichtformen befassen, brauchen Mut, denn sie treten in einen Wettstreit mit Libeskinds „grafischer“ Lichtregie aus spitzen Dreiecken und kühnen Diagonalen (5). Der Eingangsschacht mit dem steilen Treppenabstieg führt in die tunnelartigen Korridore zum ersten Void-Schacht, der über eine Ausstellungsfläche zu betreten ist.[17] Blickt man aus diesem Schacht drei Stockwerke nach oben zur Oberlichtöffnung, ergibt sich an sonnigen Tagen der Eindruck hell aufscheinender, trapezförmiger Lichtformen im oberen Drittel der Raumhöhe (6). Der Sichtbeton ist hier unverputzt erhalten, während beim 2017 eingeleiteten Rückbau des Untergeschoss-Ausstellungsraumes in diesem in drei verbundene Räume untergliedertem Void-Schacht die weißen Wände und die abgehängte Decke des Ausstellungsbereiches belassen wurden. [18]

Archiv Jüdisches Museum Berlin

Kuballs Dialog mit Libeskinds performativer Architektur beginnt mit hörbar klackernden, rotierenden Projektoren an den Wänden des verwinkelten Treppenhausschachts. Museumsbesucher werden durch rotierendes Scheinwerferlicht angestrahlt: Durch die Zeitschaltung läuft dieser Vorgang automatisch ab: jeder in seiner Privatheit erfährt eine Initiation und wird ein Element der Öffentlichkeit. Für Kuball ist diese relevante Öffentlichkeit etwas, was sich erst mit der Sammlung von Menschen an diesem Ort in wechselnden Konstellationen herausbilden muss.[19] Auf die Lichtschranke als Eintritt zur Installation folgt die Konfrontation mit dem eigenen, horizontal zerschnittenen Spiegelbild an der Gabelung der beiden subterranen Museumskorridore. Positioniert wurden drei kinetische, stark angestrahlte Modulatoren, bestehend aus zwei um 360 Grad gegenläufig rotierenden, menschenhohen Spiegelelementen: einer im Kreuzungsbereich der beiden Hauptachsen, einer im mit Licht und Sound bespielten Void-Schacht und der letzte im langgestreckten Ausstellungsraum des Untergeschosses, vis-à-vis einer eingelassenen Sammlungsvitrine mit getöntem Glas (7).

VG Bild-Kunst Bonn 2019

Die Positionierung lenkt somit am Eingang des ansteigenden Ausstellungsraumes vom Korridor in die Installation, die über drei miteinander verbundene Räume verteilt ist, durch eine angrenzende, tiefrot aufleuchtende Belichtungskammer in den mit Projektionen und Sound belebten Void-Schacht wieder zur Einmündung des Laufgangs zurück. Der Dreischritt in dieser Reihenfolge ist nicht zwingend, erhöht aber die Intensität der sinnlichen Erfahrung in der Licht-Klang-Installation. Die erste Erfahrung betrifft die Thermorezeption: im Keller ist es kühler. Besucher, die eine Fortführung des Museumsnarrativs „Die Shoa in Einzelschicksalen“ erwarteten, blickten bei meinem Besuch fragend auf die minimalistische Objektvitrine Libeskinds, deren meterlange Glasfläche durch plötzliche Reflexionen der beiden Spiegel-Rotatoren und seitlich einfallendes Rotlicht zur Projektionsfläche für wechselnde Farb- und Formspiele wird. Je nach Standort leuchtet der Schirm blau bis hellgrau oder zeigt abstrakt anmutende Lichtmalerei. Die vorbeilaufenden Körper zeichnen sich ebenso in den Prozess des Bildermachens ein, was zu häufigem Fotografieren und Abfilmen mit dem Smartphone führt. Die visuellen Eindrücke sind jedoch, wie typisch für Kuballs performative Lichtspiele, vorbeihuschende Phänomene unserer Wahrnehmung und Einbildung, deren Bedeutung in der erlebten Plötzlichkeit statt in der zu betrachtenden Dokumentation liegt. Man darf sie nicht besitzen wollen, nur individuell erfahren: darin liegt, wie in so vielen Aspekten dieser bis September 2019 einmalig gezeigten Installation, eine subtile Kritik und die Verbindung zur unwiederholbaren Performance. Im spitzwinkligen Raum nebenan ist die Deckenhöhe wie im Ausstellungsraum überschaubar, sofern man sich in der Dunkelheit genug über die Raumausmasse noch orientieren kann: Ohne Vorwarnung fängt der ganze Raum durch drei in den Ecken platzierte Starkstrom-Leuchten an, gelborange bis tiefrot zu glühen (8,9).

VG Bild-Kunst Bonn 2019

VG Bild-Kunst Bonn 2019

Sobald der Eindruck entsteht, man stünde umgeben von Rot in allen Richtungen, wird ein Feuerwerk aus Stroboskop-Blitzen auf die Sinne losgelassen. Auf die Blitze folgt wieder Dunkelheit. Der überraschende Effekt dieser Reizüberflutung ist, dass die menschlichen Konturen vorbei flanierender Museumsbesucher als Nachbilder auf der Netzhaut tanzen und die wahrgenommenen Momente sich nachträglich diffus vermengen. Die zeitliche Synchronisation aller projizierenden, rotierenden, fragmentierenden und Klänge übertragenden Apparaturen erzeugen gemeinsam eine erlebnisreiche Passage durch Licht, Schatten, Farben und (Klang-) Atmosphäre. Im dreistöckigen und winkligen Void-Betonschacht rotieren unterdessen zwei mit Lautsprechern ergänzte Dia-Projektoren im Kreis. Die schroffe Erhabenheit des Blicks hinauf bricht Kuball durch seine kreisende Lichtprojektion an Wänden, Decke und Boden (10). Wie am Eingang wandert der Lichtkegel so tief, dass Menschen davon erfasst und illuminiert werden können, wenn sie mögen. Durch die Brechung der Lichtstrahlen erscheint ein fliessender Wechsel vom Kreis zum Rechteck, wobei das Oberlicht in 24 Meter Höhe je einmal durch die Projektion eines der drei Grundrisse Libeskinds überblendet wird. Die Abstraktion des Raums wird durch den Dauerloop der projizierten Lichtflächen somit an tragenden Elementen und auf dem Boden nachgezeichnet. Die Lichteffekte aller drei Räume wirken durch die Wandöffnungen als „Blenden“ dabei zusammen und erzeugen durch den Schein in angrenzende Bereiche ephemere geometrische Farbflächen in kontinuierlicher, „filmisch“ anmutender Bewegung. Mit diesem dialogischen und repetitiven Prozess gelingt eine Umkehrung der Wirkung der sublimen bis unheimlichen Abstraktionsgeste Libeskinds: das Abstrakte der Raumkonstellationen wird auf den Blickpunkt und die Figur des Menschen im Raum bezogen. Besucher und Lichtformen treffen zusammen, Bilder des menschlichen Körpers werden durch Spiegelungen aufgespalten. Der stroboskopische Lichtblitz hindert, einen festen Blickpunkt einzuhalten und bewirkt eine Intensivierung der Farbraumerfahrung. Man kann diesen Weg in die negative Repräsentation medientheoretisch, vom Lichtblitz der Fotokamera aus, oder auch als Reflexion jüdischer Kulturtradition begreifen. Die kuratorische Leitung begrüsste die Wahl eines Künstlers, der keine eigenen Bilder im Museum ausstellt, sondern eine abbildlose Kunst praktiziert.[20]

VG Bild-Kunst Bonn 2019

res.o.nant ist ein virtueller Raum, der durch Licht, Sound, Reflektoren und Resonanzen entsteht. Durch Lichtprojektionen und Klanginstallationen lassen sich die festen Koordinaten des euklidischen Raums mühelos überwinden und durch imaginäre bzw. nicht mehr perspektivische Wahrnehmungsräume des Hörens, Sehens und Empfindens überzeichnen. Jede Raum-Klang-Installation ermöglicht eine „atmosphärische“ Intensität und kann die offene, situationsgebundene Wahrnehmung stimulieren, wie schon Stockhausen in seinen Ausführungen zur elektronischen Musik betonte.[21] Mischa Kuballs Open Call an Musiker führte zur Migration vorgefundener Sound-Clips (Skits) von Berufs- und Laienkomponisten musikalischer Collagen in den Museumsraum. Die Einladung des Künstlers, ihm Klänge von genau 60 Sekunden Dauer zu senden, entspricht einer partizipativen Vorgehensweise und knüpft zugleich an image trouvés und Resampling an. Die Zeitschaltung der Lichtprojektionen und Spiegel-Rotationen entsprechen dem Minutentakt, so dass die Klangcollage darauf abgestimmt wurde: 60 Sekunden Sound wechselt mit 30 Sekunden Stille. Die Übernahme aller gesendeten Klänge entspricht Kuballs Konzept der gleichberechtigten Beteiligung aller Mitwirkenden und sorgt für eine ständige Variation der Klangkomponente der Installation. Die Zahl der Clips wächst weiter an, so dass die auf Projektoren montierten Lautsprecher die Soundclips inzwischen 20 Sekunden lang mit Pausen von 10 Sekunden stereophon, von zwei Seiten, übertragen. Der abrupte Wechsel von Violinklängen und Elektrosounds wird in der Lichtinstallation als atmosphärische Verstärkung empfunden, obwohl manche der Klangkonstellationen unabhängig vom Projekt entstanden sind. Auf Displays aufscheinende Titel wie „Kristallnacht“ (Komponist John Zorn) oder „never again“ können Assoziationen an Krieg und Genozid evozieren, während Titel wie „Echoes of the Void“ (Witzhum, 2017), „Abyss“, „Sein“ oder „Spazio“ als rhythmische Sequenzierung des Raumeindrucks wirken können. Der Zulassung auch störender, aufdringlicher oder populärer Melodiefragmente liegt die konzeptuelle Erweiterung moderner Vorstellungen über „abstraktes Hören“ zugrunde: Heideggers philosophische Konzeption einer puren Wahrnehmung, aísthesis, und des „reinen Geräuschs“ abseits sprachlich-kultureller Repräsentationen orientierte sich an seiner einflussreichen Idee vom Ursprung des Kunstwerks: „Um ein reines Geräusch zu hören, müssen wir von den Dingen weghören, unser Ohr davon abziehen.“[22] Das hier geforderte Abstraktionsvermögen bezieht sich auf die Essenz des Wahrnehmens, das Weglassen von Bedeutungszuschreibung. Noch Morton Feldman stellt während seiner Zusammenarbeit mit John Cage fest, dass es das Schwierigste an der ästhetischen Erfahrung, z.B. einer künstlerischen Performance, sei, diese bei Heidegger a priori angenommene „ursprüngliche“ Wahrnehmung über längere zeitliche Dauer gegen einwirkende sinnliche und besonders kognitive Impulse aufrechtzuerhalten.[23]

Wenn Töne sich allmählich aufbauen, geschieht dies auf ähnliche Weise, als ob Lichtprojektionen sich von einer Form in die nächste verformen: beide bauen sich in Zeitintervallen zu Licht- oder Klangformen auf und werden für unsere visuelle und auditive Wahrnehmung Stufe für Stufe präsenter. Obwohl Ausstellungsbesucher des Jüdischen Museums während ihrer Passage durch Kuballs Resonanzräume die Quellen der Effekte schnell entdecken werden – der Künstler stellt seine Apparaturen stets sichtbar mit aus – bleiben sie doch mehrheitlich vor den Projektionsflächen stehen und schauen und lauschen gebannt. Ist die Endlosschleife aus Kreisen, die zu Quadraten werden, einerseits als Spiel mit geometrisch-architektonischen Grundformen und Perspektive durchschaubar, kann der Hörer der Soundclips auch bei längerem Ausharren keinen komponierten Zusammenhang zwischen Bild und Ton erkennen: Vergleichbar mit John Cages Zufallsmusik ist nicht zu erahnen, was als nächstes kommt. Cage und Feldman betonten in ihrem Essay After Modernism, dass Klänge, die nichts weiter als Klänge sein wollen, dem Hörer eine Erfahrung des Hörens ohne Assoziation von Ideen lassen.[24] Allein das An- und Abschwellen von Klängen im Raum bewirkt eine intensivere Wahrnehmung und hält uns eine Weile gefangen, denn das Zuhören ist wie die visuelle Erfahrung zunächst eine selbstbezügliche Zeiterfahrung: Klang ist Zeit, Sein ist Zeit. Kuball nennt intensivierte Wahrnehmung, jenseits oberflächlicher Techno-Erhabenheit oder neurophysiologischer Überreizung, als eine mögliche Erfahrung: Raum und Körper treffen sich im kurzen Flash einer Resonanz. Die Installation kann auch als Echokammer für die Schritte und Stimmen der Museumsbesucher in Leerräumen und somit nahe an Libeskinds eingangs erwähnter Idee erlebt werden, jedoch fehlt jüngeren Generationen gewiss dieser subjektive Bezug zu den Traumata der Second Generation jüdischer Amerikaner. Die Installation bezieht Museumsbesucher in die performativen Räume Libeskinds ein und vermittelt deren ungewöhnliche Konstellationen. Darüber hinaus geht es Kuball wie in vielen seiner public preposition um die Öffnung und Zugänglichkeit von Räumen und Plätzen durch Licht, (Signal-) Übertragung und Kommunikation mit einem über die interessierte Museumsöffentlichkeit hinaus gedachten Adressatenkreis. Der künstlerische Anspruch, Räume zu veröffentlichen und mit möglichst vielen gemeinsam demokratische (Versammlungs-) Öffentlichkeit zu schaffen, wird damit beträchtlich in die Sozialräume des heutigen Berlins ausgeweitet. Der Umraum des JMB wurde durch zum Projekt zählende Spiegelungen vom Innen- in den Aussenraum zur „Arena“ des zufällig an den gewählten Aktionstagen vorbei laufenden „Publikums“. [25] Kuballs Antwort auf die spezifische Situation des festungsartig umschlossenen JMB-Geländes sind somit Interventionen im öffentlichen Raum an neuralgischen Punkten der unmittelbar angrenzenden Nachbarschaft. Seit September 2018 fanden zu bestimmten Terminen weitere Lichtprojektionen und Klanginstallationen auf dem Vorplatz des Kollegiengebäudes und in der Oranienstrasse statt. Die Festlegung der Position ergab sich nach Libeskinds konzeptuellem Grundrissplan des Museumsbaus mit den verzeichneten Erinnerungspunkten eines kollektiven Gedächtnisses verlorener Einwohner. Die Void-Grundrisslinien des Untergeschosses gaben Richtung und Maß vor. Sie wurden vom Innenraum des Libeskind-Gebäudes in die Kreuzberger Nachbarschaft verlängert und mit Licht in die unmittelbare Nachbarschaft des Museums projiziert. Im Zeitraum seit der Eröffnung von res.o.nant wuchs die Sammlung der Sound-Clips von 40 auf über 220 an. Über eine mit Lautsprechern versehene, hervorgehobene Fläche vor dem Kollegiengebäude drangen die Klänge im Herbst 2018 aus dem Untergeschoss in die umliegenden Strassen und Wohngebiete rund um das JMB. Parallel waren in der Oranienstrasse bestehende Plakatwände mit Auszügen aus Paul Celans Gedicht Oranienstraße 1 und großformativen Fotografien des res.o.nant-Publikums für diese Intervention angeeignet worden. Der Dichter Celan und der gefolterte Journalist Carl von Ossietzky erscheinen als zwei durch die NS-Diktatur gebrochene Lebenslinien, die durch ihre Einbettung in das medial gut vernetzte Interaktionsprojekt sichtbar wurden. Vor den Plakatwänden war der Grundriss eines Voids mit dem Twitter-Link zum Projekt auf den Gehweg gezeichnet: Jeder war eingeladen, Kommentare zur Intervention an diesem Ort zu hinterlassen oder diese auf die Plakate zu schreiben. Die Rolle des Künstlers ist die des Agenten, der den Vergleich damals/heute, Macht/Ohnmacht, Homogenisierung/Diversität usw. durch Schlaglichter und Momentaufnahmen ermöglicht und zur Verständigung über die wunden Punkte der Stadt und die demokratische Teilhabe in ihr anregt. 2000 hatte Kuball in Halle an der Saale den Bürgern erstmals eine öffentliche Speaker-Bühne bereitet, die durch Lichtprojektionen mit der Städtischen Galerie Moritzburg, der einladenden Organisation, verbunden war. res.o.nant hat eine ähnliche Beziehung zum Gastgeber JMB, wodurch ein einmalig langer Entwicklungszeitraum von fast 2 Jahren bis zum September 2019 gegeben ist und in kürzester Zeit ein sehr breites und kulturell diverses Publikum erreicht wurde. Das Museum bietet als Plattform eine Kontinuität und Publizität, die gerade durch die Flüchtigkeit heutiger Internetkommunikation umso wichtiger ist, um dem Konzept über die reine Präsentation im Ausstellungskontext hinaus Wirkungsmöglichkeiten über die institutionellen Grenzen des Museums hinaus zu eröffnen.

Schon bei der Verlagerung der Performance vom geschützten Raum für Bildung in die Umgebung des Jüdischen Museums waren rechtliche, technische und organisatorische Hürden zu bewältigen. Ab wie viel Dezibel gilt Kunst im Stadtraum als Lärm? Die strengen Sicherheitsauflagen für das Museum machten größere, unkontrollierte Menschenmengen als Symbol der Kunst- und Versammlungsfreiheit gleichfalls problematisch. Während die musikalische Live-Performance eingeladener Sound-Künstler in der Installation als unbedenklich eingeschätzt wurde, gab die Ansprache der Bürger über Billboards angesichts schwelender anti-israelischer Stimmung nach jüngsten militärischen Handlungen der israelischen Führung Anlass zur Besorgnis, ob damit nicht einem Feindbilddenken neue Nahrung präsentiert würde. Für den Künstler sind diese Interventionen integraler Bestandteil seines Projekts, keineswegs eine Art begleitendes pädagogisches Rahmenprogramm mit Spektakelcharakter. Natürlich wäre es angesichts gelebter Realitäten zwischen Exklusion und Inklusion ideal, wenn die Aktivitäten nicht nur von Künstler_innen als Initiator_innen ausgingen und die neuralgischen Punkte nicht nur historische, sondern auch aktuelle Problemzonen beträfen. Inwieweit das Museum als öffentlicher Ort der Begegnung und des Austauschs tatsächlich die schwindende Anzahl interessenfreier Öffentlichkeit kompensieren könnte ist im Rahmen programmatischer Kulturveranstaltungen schwierig abschätzbar. Kuballs Vorgehen soll bewusst machen, dass die Räume politischer und kultureller Öffentlichkeit durch freie Kommunikation und ständige Verhandlung erhalten und erneuert werden müssen: sie sind weder statisch noch dauerhaft garantierte Konstellationen, stets neu gegen Übergriffe zu schützen und auf dialogbereite Reflexionsfähigkeit zu gründen.

Die dem Projekt zugrunde liegende Idee des multireflektorischen Lichtraums hat eine Vorgeschichte in den künstlerischen Experimentalräumen des 20. Jahrhunderts. Sie reicht von Walter Ruttmanns Film Sinfonie der Großstadt und Laszlo Moholy-Nagys Licht-Raum-Modulator über die Lichtballette der ZERO-Künstler, von Bruce Naumans Green Corridor bis zu immersiven Farblichträumen. Als Installation im Museumsraum ist res.o.nant sowohl ortsspezifisch und situationsbezogen, daher wurde die Auseinandersetzung mit Libeskinds Museumsidee und seinem performativen Raumverständnis vertieft. Zweitens wurden Berührungspunkte zwischen Libeskinds radikaler Edge-of-Order-Geometrie und der Formbarkeit seines Materials Beton mit Kuballs Projektionskunst und der Formbarkeit seines Materials Licht aufgezeigt ohne den Künstlern gleichartige Intentionen zu unterstellen. Zuletzt wurde die Beziehung zu zeitlich geschichteten Erinnerungs- und Sozialräumen in der Stadt Berlin in den beiden künstlerischen Projekten zueinander ins Verhältnis gesetzt. Kann man einerseits Kuballs Installation als weitere Einzeichnung eines imaginären Raums in einen architektonischen (Bau-) Körper und in menschliche Resonanzkörper deuten, so stellen sich die grenzüberschreitenden Markierungen, Projektionen und Soundperformances im öffentlichen Umraum des Stadtbezirks als deutlich institutionskritische Variante einer hybriden new public art dar. Im Unterschied zur performativen Aktionskunst zieht sich der Künstler aus der durch ihn markierten (Teil-) Öffentlichkeit jedoch schnell zurück, um dem Zufall der Prozesse wie dem abseits des Museumsraums schwer kontrollierbaren „Publikum“ das Feld zu überlassen. In Beziehung zu den Berliner Erinnerungs- und Sozialräumen im und um das Jüdische Museum Berlin herum ist das Projekt des Resonanzraumes daher auch auf gegenwärtige sozio-kulturelle Zustände bezogen und somit nicht nur site-specific, sondern site-responsive. Libeskind und Kuball treffen sich in der Überzeugung, dass ästhetische Imaginationsfähigkeit und Sensibilität durch Resonanzen auch die ethische Vorstellungs- und Überzeugungsstärke einer Gesellschaft verändern kann. Die subjektzentrierte moderne Rezeptionsästhetik blieb im Kreislauf zwischen Entfremdung und Bestätigung des Ichs in seiner Beziehung zur „Welt“, zu ihren Objekten, Bildern oder Konstellationen gefangen und eröffnet selten ein Anderssehen, Andersdenken oder Andersfühlen. Indem Kuball Libeskinds musikalisch-architektonische Resonanz um die zeitgenössische soziologische Dimension erweitert und Resonanzphänomene als nahezu kultur- und normenfreien Bildungsprozess reiner aìsthesís stimuliert, wird die Selbstbezüglichkeit des Betrachters vor dem Bild überwunden. Die Öffnung des hermetisch abgeschlossenen Museumsraums ist auch symbolisch als Hinweis auf die soziale Bedeutung von Resonanzen in gegenwärtigen Theorien der Teilhabe deutbar. Die „unheimlichen“ Voids werden durch res.o.nant aus ihrer Einbettung ins Museumsnarrativ gelöst und als Resonanzraum für gegenwärtige Kommunikations- und Bildungsprozesse transformiert. Leider wurden die Reaktionen der internationalen Besucher des JMB auf die temporäre Installation und ihr Ausgreifen in den umgebenden Stadtraum über die Dauer des Projektverlaufs nicht aufgezeichnet. Doch dies mindert nicht den konzeptuellen und intellektuellen Anspruch dieses komplexen Projekts, das sich durch seine prozesshaften und partizipativen Komponenten in seiner Reichweite von lediglich raumbezogenen Licht-Klang-Installationen wesentlich unterscheidet. Die Deutungsoffenheit und Ambivalenz der Voids gilt letztlich auch für Kuballs konzeptuelle Auseinandersetzung mit Libeskinds metaphorischen Räumen im JMB: „What is important is the experience you get from it. The interpretation is open.“[26]

_______________

[1] Daniel Libeskinds Architekturmodell dieses Projekts ist mit Textseiten der Bibel ausgekleidet und befindet sich heute in der Sammlung des Museum of Modern Art New York.

[2] Zur Relevanz postmemorialer Memory Culture der 1990er Jahre vgl. Silke Walther, “Imagined Communities in Contemporary Holocaust Exhibitions”,, Konferenzband, European National Museums and a difficult Past” hrsg. von Dominique Poulot/Felicity Bodenstein/José M.L. Guiral, Linköping University Press 2012 [http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=082&article=006&volume=]

[3] Daniel Libeskind, Edge of Order, New York 2018, 232

[4] Janet Street-Porter, „Editor-At-Large: Movie director or architect?” Kolumne zur Eröffnung des Imperial War Museum North, in: The Independent, 30.06.2002

[5] “Musik ist nah an dem wie ich Architektur verstehe, Daniel Libeskind im Interview mit Sandra Trauner, NMZ Online, 28.12.2015 [letzter Zugriff 31.03.2019]

[6] “Void Spaces”, Einschnitte in ein Raumkontinuum sind neben dem Jüdischen Museum im Felix-Nussbaum-Museum und in Libeskinds Anbau für das Victoria & Albert Museum prägende Gestaltungselemente.

[7] Daniel Libeskind”, Interview mit Jason Cowley, The Prospect Magazine, 20.02.2003 [https://www.prospectmagazine.co.uk/magazine/daniellibeskind, letzter Zugriff 3.4.2019]

[8] “the exhibition spaces are on the one hand totally inadequate … (…) But … the possibilities inherent in the Libeskind building are amazing”, kommentiert K. Gorbey am 23.5.2001, zit. N. Susanne Reids Rezension des JMB, in: Virtual Library Museen Online [ http://www.historisches-centrum.de/aus-rez/reid/01-1.htm]

[9] Elke Dorner, Das jüdische Museum 3. Aufl. Berlin 2006, 16.

[10] Libeskind, Edge of Order, New York 2018, 232

[11] Libeskind, Edge of Order, New York 2018, 233

[12] “Innovative Ideas always win through”, Lasse Ole Hempel im Gespräch mit Daniel Libekind, in: Pulse Movements in Architecture, Nr. 01,01, 2013, hrsg. von LPR Architects [https://www.busch-jaeger.de/uploads/tx_bjeprospekte/ABB_pulse_magazine_2013_1.pdf]

[13] Das erste Jüdische Museum Berlins präsentierte ab 1933 Werke moderner Malerei, u.a. Max Liebermanns. Einzelne Werke der 1938 konfiszierten Kunstsammlung tauchten nach dem Zweiten Weltkrieg in den ehemaligen Kellern des Reichskulturministeriums wieder auf und wurden dem Bezalel Nationalmuseum Jerusalem übergeben. Die Stiftung Jüdisches Museum Berlin knüpft mit der Integration von Werken zeitgenössischer Kunst und Fotografie in die Sammlung und ins das Ausstellungsprogramm daher an die Tradition des 1938 zerstörten Jüdischen Museums an. Ich danke Kurator Gregor Lersch für Einblicke in die Ausstellungsgeschichte des JMB.

[14] „Das jüdische Museum Berlin das ich mir erträume“, L. Mejer van Mensch, Vortrag Educating Curating Managing ECM Diskurse, Nr. 31, Universität für Angewandte Künste Wien 2017 [https://www.youtube.com/watch?v=gN-Tt7uz2VY]

[15] Gernot Böhme, Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik, Frankfurt a.M. 1995

[16] Armin Zweite, Refraction House, in: Florian Matzner (Hrsg.), Mischa Kuball, Projekte 1980-2007, Ostfildern-Ruit 2007,59-81

[17] Ursprünglich plante Libeskind, dass vier den Hauptbaukörper durchschneidende Voids die Silhouette des Museums als herausragende Türme prägen, doch aus Kostengründen wurde dieser erste Lichtschacht unterirdisch an den Altbau angeschlossen und nur der Holocaust-Tower komplett freigestellt.

[18] Diese nicht ganz vollständig umsetzbare Freilegung des Rohbauzustands ist Teil des künstlerischen Projektplans für die Installation res.o.nant und wird ab Oktober 2019 wieder ausstellungsspezifischen Raumanforderungen und Beleuchtungen weichen müssen.

[19] Vgl. Vanessa Joan Müller (Hrsg.), Mischa Kuball, Public Prepositions, Berlin 2015

[20] Gespräch der Autorin mit Gregor Lersch im JMB, Januar 2019.

[21] Karlheinz Stockhausen, Texte zur elektronischen und instrumentalen Musik, Köln 1963

[22] Martin Heidegger, „Der Ursprung des Kunstwerkes“(1935/36), in: Martin Heidegger, Holzwege, hrsg. Von Friedrich W. von Hermann, 9. Aufl. Frankfurt/Main 2015, 1-66

[23] Morton Feldman, After Modernism (1971), Erstveröffentlichung in Art in America, LIX, Nr. 6, Neuausgabe deutsche Übersetzung herausgegeben von Walter Zimmermann, Kerpen 1985, 95-108

[24] Feldman, After Modernism, ibid. (Anm. 18)

[25] Vanessa Joan Müller (Hrsg.), Mischa Kuball: Public Prepositions, Berlin 2015, 11-15; Paul Celan, Todesfuge. Illustrierte Ausgabe mit Papercuts von Mischa Kuball, New York 1984

[26] Libeskind, zitiert nach dem Text zum Museumsrundgang durch das Untergeschoss des Jüdischen Museums, Januar 2019, o.w. A.

res·o·nant

Eine Licht- und Klanginstallation von Mischa Kuball im Jüdischen Museum Berlin

WANN? 17. November 2017 bis 1. September 2019, täglich geöffnet von 10–20 Uhr (geschlossen am 30.09., 01.10., 09.10., 16.11. und 24.12.2019)

WO? Jüdisches Museum Berlin, Lindenstraße 9-14, 10969 Berlin-Kreuzberg, im Libeskind-Bau UG, Rafael Roth Galerie

EINTRITT? mit dem Museumsticket (8 EUR, ermäßigt 3 EUR)

Über die Autorin:

Silke Walther studierte Kunstgeschichte, Anglistik und Zeitgeschichte in Bochum, journalistische Ausbildung und Tätigkeiten als Online-Redakteurin, Promotion zur nachklassizistischen Architekturästhetik an der Universität Stuttgart, wissenschaftliche Mitarbeiterin für Kunstgeschichte der Moderne und der Gegenwart in Karlsruhe, Bochum und Kiel, seit 2005 freie Mitarbeit an Ausstellungen und ausstellungsbezogenen Publikationen zur Architektur und Theorie, zu zeitgenössischer Kunst und Fotografie, Gastdozenturen und Lehraufträg an Design- und Kunsthochschulen, zuletzt Vertretungsprofessorin der HfG Karlsruhe, lebt und arbeitet in Bochum.